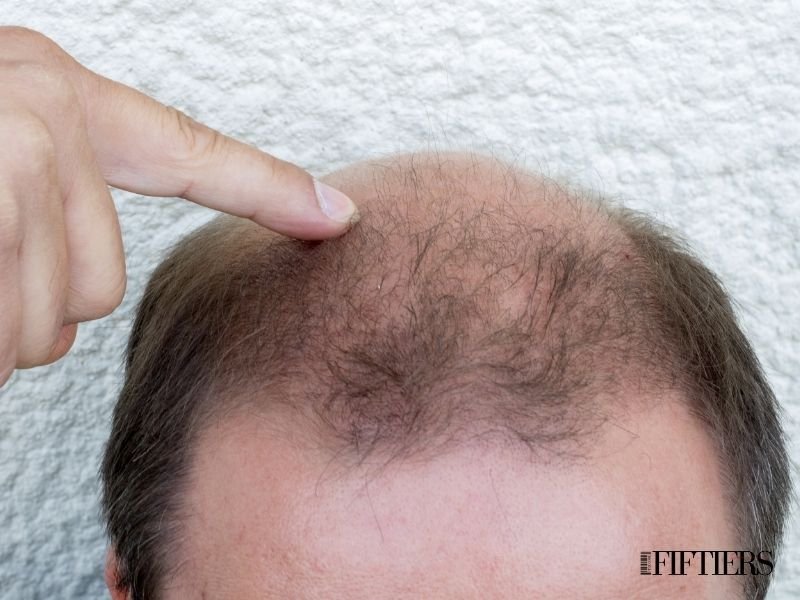

Un tratamiento inmune revolucionario para hacer crecer de nuevo el cabello

FIFTIERS | Life Begins at 50. La vida comienza a…

La caída del cabello (alopecia) es un problema común que aumenta con la edad, afectando tanto la imagen personal como la autoestima. En personas mayores de 50 años, la pérdida de cabello puede ser especialmente preocupante, ya que suele agravarse con cambios hormonales y del cuero cabelludo propios del envejecimiento. Hasta ahora, los tratamientos anticaída disponibles ofrecían resultados limitados: minoxidil (lociones tópicas) y finasteride (fármacos orales) pueden frenar la alopecia androgénica, pero requieren uso continuo y no funcionan en todos; los corticoides (inyectados o tópicos) e inmunosupresores sistémicos pueden ayudar en alopecia areata (de tipo autoinmune), aunque con efectos secundarios y sin garantizar remisiones duraderas. Incluso los nuevos inhibidores de JAK (como baricitinib o ritlecitinib) aprobados recientemente han logrado que muchos pacientes con alopecia areata severa recuperen el pelo, pero no son curativos – el cabello suele volver a caerse al suspender el tratamiento – y conllevan riesgos al suprimir el sistema inmune en todo el cuerpo. Ante este panorama, la búsqueda de una solución más efectiva y duradera no cesa.

En los últimos meses ha surgido una nueva esperanza científica que podría marcar un cambio de paradigma en el tratamiento de la calvicie: un enfoque basado en células T del sistema inmunitario. Investigadores de Estados Unidos han anunciado un tratamiento experimental que, mediante la modulación localizada del sistema inmunológico, logra que vuelva a crecer cabello en zonas donde se había perdido. A continuación, explicamos en qué consiste esta prometedora terapia con células T, cómo funciona a nivel inmunológico y celular, qué resultados preliminares se han obtenido, quiénes son sus impulsores, en qué fase de desarrollo se encuentra y qué la diferencia de los tratamientos anticaída convencionales. También abordaremos qué expectativas realistas podemos tener, especialmente para lectores Fiftiers (mayores de 50 años), incluyendo posibles riesgos, testimonios de expertos y proyecciones sobre su disponibilidad futura. El tono es de rigor científico pero con optimismo, porque esta innovación podría abrir una nueva era para millones de personas que anhelan recuperar su cabello y confianza.

¿Qué son las células T y qué tienen que ver con el cabello?

Las células T (también llamadas linfocitos T) son glóbulos blancos fundamentales en la defensa inmunitaria. Su función más conocida es reconocer y eliminar patógenos (virus, bacterias) o células anómalas (como células tumorales). Existen varios subtipos con distintas misiones: por ejemplo, las células T citotóxicas destruyen células infectadas, las células T colaboradoras coordinan otras células inmunes, y las células T reguladoras (Tregs) actúan como policías que moderan la respuesta inmune, evitando que se vuelva contra tejidos propios. Este último tipo, las Tregs, resultan especialmente relevantes en enfermedades autoinmunes, pues su ausencia o mal funcionamiento puede permitir que el sistema inmune ataque partes del organismo por error.

¿Y qué tienen que ver con el pelo? Durante mucho tiempo, la conexión entre el sistema inmune y el ciclo capilar fue poco entendida. Sin embargo, hallazgos científicos recientes revelaron un vínculo sorprendente: las células T reguladoras desempeñan un papel clave en la regeneración de los folículos pilosos. Un estudio publicado en Cell por investigadores de la Universidad de California en San Francisco demostró que estas células inmunitarias interactúan directamente con las células madre del folículo piloso, “activándolas” para que inicien el crecimiento de nuevo cabello. En experimentos con ratones, si se eliminaban temporalmente las Tregs de la piel y luego se afeitaba el pelo, el pelo no volvía a crecer en las zonas sin Tregs, evidenciando que estas células son desencadenantes necesarios de la regeneración capilar. De hecho, cuando un folículo entra en fase de crecimiento tras su fase de reposo, el número de Tregs a su alrededor se triplica, indicando que colaboran con las células madre para reiniciar el ciclo del cabello. La ausencia de Tregs, por tanto, dificulta que el folículo se repare y produzca pelo nuevo, lo que explicaría casos de alopecia.

Estos descubrimientos cambiaron la perspectiva: el sistema inmunológico no solo causa enfermedades autoinmunes, también puede ser aliado en la regeneración de tejidos. En particular, sugieren que un fallo en las Tregs contribuye a ciertas alopecias. Inicialmente se estudió en la alopecia areata – un trastorno autoinmune donde células T agresoras del propio paciente atacan los folículos pilosos – pero los científicos sospechan que las Tregs podrían jugar un papel importante incluso en otras formas de calvicie, incluida la común alopecia androgénica masculina. Esto abre la puerta a tratar distintos tipos de caída del cabello modulando el sistema inmune. Basados en esta idea, varios equipos de investigación comenzaron a explorar terapias que aprovechen o aumenten la acción de las células T reguladoras en el cuero cabelludo como estrategia para frenar la caída y estimular el nacimiento de nuevo cabello.

Un parche de microagujas para reeducar al sistema inmune local

La novedad más sonada en este campo proviene de una colaboración entre el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), el Hospital Brigham and Women’s de Boston y la Escuela de Medicina de Harvard. Un equipo multidisciplinar de bioingenieros e inmunólogos, liderado por la científica Natalie Artzi (MIT/BWH) y el Dr. Jamil R. Azzi (BWH/Harvard), ha desarrollado un parche cutáneo de microagujas que administra “moléculas educadoras” del sistema inmunitario directamente en las áreas calvas. La idea central es enseñar in situ a las células T a no atacar los folículos pilosos, restableciendo el equilibrio inmune en el cuero cabelludo para que el cabello pueda crecer de nuevo.

Este parche experimental – del tamaño aproximado de una moneda – está cubierto de decenas de diminutas agujas menores de 1 milímetro de longitud. Las microagujas traspasan indoloramente la capa más externa de la piel (epidermis) y liberan su carga de fármacos directamente en la zona afectada. A diferencia de una inyección, la aplicación no duele ni produce sangrado, ya que las agujas son muy cortas y finas; pero sí logran una penetración mucho más eficaz que una crema tópica, cuyo principio activo difícilmente atraviesa la barrera epidérmica. Cada microaguja está hecha de materiales biocompatibles (hialuronato de sodio y PEG) que se biodegradan tras cumplir su función. Esto permite que, una vez implantadas en la piel, las agujas se disuelvan liberando gradualmente los medicamentos en las capas profundas de la dermis, justo donde residen los folículos y las células inmunes locales.

Figura 1: Imagen microscópica de las microagujas del parche inmunoterapéutico. Estas minúsculas agujas cónicas (en amarillo) están compuestas de polímeros biocompatibles (hialurónico y PEG) y tienen menos de 1 mm de longitud. Al aplicarse sobre el cuero cabelludo, penetran la capa superficial de la piel sin provocar dolor y liberan gradualmente moléculas inmunomoduladoras en la zona afectada. Este enfoque permite reprogramar la respuesta inmune local en torno a los folículos pilosos para restaurar la tolerancia inmunológica, evitando el ataque autoinmune que causa la caída del cabello. Además, el diseño del parche posibilita recoger muestras del líquido intersticial cutáneo, lo que podría servir para monitorizar la respuesta al tratamiento midiendo in situ células inmunes y mediadores inflamatorios.

La clave del parche está en su “carga” de medicamentos inmunorreguladores. Los investigadores decidieron incorporar dos moléculas señalizadoras: Interleucina-2 (IL-2) y quimiocina CCL22. La IL-2 es una cytokina que, en dosis bajas, estimula preferencialmente la supervivencia y proliferación de las células T reguladoras (Tregs). Por su parte, CCL22 es una señal química que atrae a las Tregs hacia el tejido donde se libera. Combinadas en el parche, estas sustancias reclutan Tregs al folículo piloso y promueven su expansión local, con el objetivo de aplacar la inflamación autoinmune en esa zona. En otras palabras, el tratamiento no introduce células T desde fuera, sino que convoca y potencia las defensas inmunorreguladoras propias del paciente justo donde hacen falta. Así, las Tregs acumuladas alrededor de los folículos afectados “enseñan” al resto del sistema inmune que esas raíces del cabello no son enemigas a destruir, restableciendo la tolerancia inmunológica. Una vez frenado el ataque de las células T dañinas, el folículo puede reactivarse y volver a generar pelo.

Este enfoque altamente dirigido contrasta con los tratamientos tradicionales de alopecia areata, que suelen implicar inmunosupresión generalizada. “Este enfoque innovador marca un cambio de paradigma. En lugar de suprimir el sistema inmunológico, ahora nos estamos centrando en regularlo precisamente en el sitio de encuentro con el antígeno para generar tolerancia inmune”, resume Natalie Artzi, coautora principal del estudio. En palabras sencillas, en vez de “apagar” todo el sistema inmune del paciente (como hacen los corticoides sistémicos o los JAK inhibidores), el parche solo reprograma la respuesta inmune en la zona alopécica, dejando el resto de las defensas del cuerpo intactas. Esto ofrece una potencial solución a largo plazo sin comprometer la capacidad del organismo para combatir infecciones o incluso el cáncer, un riesgo que sí existe con las terapias inmunosupresoras sistémicas.

Resultados iniciales: cabello nuevo en modelos animales

Aunque el tratamiento con el parche de microagujas aún no se ha probado en humanos, los resultados obtenidos en estudios preclínicos han sido muy prometedores. En ensayos con modelos murinos (ratones) de alopecia autoinmune, los investigadores aplicaron el parche cargado con IL-2/CCL22 sobre las zonas de pérdida de pelo, con una frecuencia de una vez cada dos días durante tres semanas. Los efectos observados fueron notables: el cabello volvió a crecer en las áreas tratadas aproximadamente a las tres semanas de iniciado el tratamiento, y ese nuevo crecimiento se mantuvo durante varias semanas tras finalizar la terapia. Al analizar las pieles tratadas, se encontró una presencia mucho mayor de células T reguladoras en los folículos de esas zonas, acompañada de una fuerte reducción de marcadores de inflamación local. Importantly, el efecto fue estrictamente localizado: no se detectaron cambios significativos en los niveles de Tregs en órganos periféricos como el bazo o ganglios linfáticos de los ratones tratados, lo que sugiere que la acción del parche se limita al sitio de aplicación y evita impactar al resto del sistema inmunitario.

En otro experimento clave, el equipo probó el parche en un modelo más cercano a la fisiología humana: ratones “humanizados” con injertos de piel humana. Estos animales de laboratorio portan fragmentos de cuero cabelludo humano con un sistema inmunitario parcialmente reconstituido con células humanas, permitiendo evaluar terapias en un entorno más realista. Al aplicarles el parche de microagujas sobre la piel humana injertada, se obtuvo nuevamente una proliferación local de células T reguladoras humanas y una reducción notable de la inflamación en la zona tratada. Esto sugiere que la estrategia podría igualmente inducir tolerancia inmune y crecimiento de cabello en tejido humano, allanando el camino para futuros ensayos clínicos.

Como control y comparación, los científicos también cargaron parches con baricitinib (un inhibidor de JAK aprobado para alopecia areata) y los probaron en ratones. Curiosamente, aunque el fármaco logró algo de repoblación capilar, su capacidad para reclutar Tregs fue inferior a la del parche con IL-2/CCL22. Esto refuerza la idea de que potenciar Tregs directamente en la lesión puede ser más efectivo para restaurar el “privilegio inmunológico” del folículo piloso que simplemente bloquear señales inflamatorias con un fármaco estándar. Además, los parches mostraron buena estabilidad y vida útil en almacenamiento, lo cual es importante pensando en su fabricación y distribución a futuro.

Si bien estos resultados provienen de modelos animales, son lo suficientemente sólidos para entusiasmar a la comunidad científica. “En los ratones tratados con este parche cada dos días durante tres semanas, el cabello pudo volver a crecer y este crecimiento se mantuvo durante varias semanas después de finalizar el tratamiento”, destacó el Dr. Azzi, coautor del estudio. La estrategia logró resolver el ataque autoinmune local sin efectos sistémicos, algo nunca antes visto en alopecia areata. De hecho, los autores califican el enfoque como “restaurar el privilegio inmune” del folículo: normalmente, ciertas áreas como los folículos pilosos tienen protección inmunológica para que el pelo crezca sin ser atacado; en la alopecia areata ese privilegio se pierde, y con el parche lograron restablecerlo.

¿Quién está detrás del avance?

Este prometedor tratamiento con células T surge de la sinergia entre expertos en ingeniería de materiales y especialistas en inmunología clínica. La iniciativa nació cuando Natalie Artzi, investigadora del MIT y Brigham and Women’s Hospital, coincidió en una reunión científica con el Dr. Jamil R. Azzi, inmunólogo y médico de trasplantes en Harvard/BWH. Azzi estaba buscando nuevas formas de administrar medicamentos directamente a la piel para tratar enfermedades cutáneas inmunomediadas, ya que veía potencial en superar la vía sistémica tradicional. Artzi, por su parte, trabajaba en sistemas de microagujas para liberación dirigida de fármacos. De aquel encuentro fortuito surgió la colaboración que hoy da frutos.

Ambos grupos unieron fuerzas y en 2021 reportaron los primeros éxitos con un parche de microagujas administrando inmunoterapias localmente: lograron prevenir el rechazo en trasplantes de piel en modelos animales, promoviendo la tolerancia inmunológica local. Animados por esa prueba de concepto, decidieron aplicar la tecnología a una patología autoinmune más común: la alopecia areata. Tras un par de años de investigación, a mediados de 2024 presentaron sus resultados sobre el parche “regenerapelo” en la revista científica Advanced Materials, publicación de alto impacto donde describen el diseño del dispositivo y las pruebas preclínicas realizadas.

El trabajo involucró a un equipo amplio que incluyó a jóvenes investigadores como Nour Younis y Núria Puigmal (coautoras principales), y colaboradores de distintas áreas (dermatología, bioingeniería, biología molecular). La financiación provino de fondos de investigación internos del BWH (Ignite Award, etc.) y de apoyos como la National Alopecia Areata Foundation (NAAF), que ha identificado las terapias basadas en Tregs como una prioridad. De hecho, la NAAF otorgó una beca al equipo de Artzi y Azzi en 2023 para desarrollar la plataforma de microagujas enfocada en alopecia. Esta fundación y otras instituciones están apostando por innovaciones que vayan más allá de simplemente inmunosuprimir, buscando curas funcionales que logren remisiones duraderas en alopecia areata.

Es importante mencionar que otros grupos en el mundo también están explorando enfoques similares. Por ejemplo, compañías biotecnológicas como Nektar Therapeutics y Abata Therapeutics están desarrollando fármacos derivados de IL-2 modificada o incluso Tregs autólogas (extraídas del paciente, expandidas en el laboratorio y reinyectadas) para tratar enfermedades autoinmunes, incluida la alopecia areata. Asimismo, pequeños ensayos clínicos académicos han probado terapias experimentales para aumentar Tregs: un estudio piloto con dosis bajas de IL-2 en pacientes con alopecia areata mostró que se puede elevar la población de Tregs, aunque el impacto clínico en el pelo fue modesto. Todos estos esfuerzos señalan una tendencia convergente: la de atacar la alopecia actuando sobre el eje del sistema inmune y, en particular, corrigiendo el déficit de regulación inmune que parece estar en el corazón de la enfermedad.

En qué fase se encuentra y qué sigue a continuación

El tratamiento con el parche de células T se halla actualmente en fase preclínica avanzada. Esto significa que ha sido validado en modelos animales de forma exitosa y se está afinando su formulación, seguridad y modo de uso antes de pasar a ensayos en humanos. Los investigadores enfatizan que, si bien es un gran paso, no está listo todavía para uso clínico inmediato. El siguiente escalón lógico será diseñar un ensayo clínico de fase I en pacientes con alopecia areata, para evaluar la seguridad del parche (verificar que no cause reacciones adversas graves) y explorar indicios de eficacia en humanos.

Hasta donde se ha informado, aún no ha comenzado un ensayo oficial en personas para este parche en particular. No obstante, dado el interés y los resultados preclínicos, es probable que en los próximos 1-2 años se inicien estudios clínicos tempranos. Cabe destacar que la vía regulatoria de una terapia celular/inmunológica de este tipo puede ser compleja: habrá que demostrar no solo que el pelo vuelve a crecer, sino que el efecto se mantiene en el tiempo y que el procedimiento es seguro (por ejemplo, que no deja al paciente vulnerable a infecciones en el área tratada, o que no genera alguna reacción autoinmune distinta).

En paralelo, los creadores del parche están optimizando detalles prácticos, como la estabilidad del producto, métodos de fabricación a gran escala, y la posibilidad de adaptar el dispositivo para otras condiciones. Una ventaja es que las microagujas usadas son similares a las ya empleadas en parches transdérmicos para vacunas o fármacos, lo que acelera su posible aprobación. Además, los materiales (hialurónico) son reabsorbibles y usados en medicina estética, lo que en principio augura buena tolerancia.

Un punto a resolver de cara a ensayos humanos es la obtención de las moléculas IL-2 y CCL22 en grado clínico. IL-2 ya existe como fármaco (en dosis altas se usa para cáncer, en dosis bajas en investigación autoinmune), pero podría requerir formulaciones especiales para su liberación sostenida en el parche. CCL22 es menos común como agente terapéutico, quizá deba producirse específicamente bajo estándares GMP. No obstante, estos son obstáculos técnicos salvables con inversión y tiempo.

Si las primeras fases en humanos muestran seguridad y señales de eficacia (p. ej. algunos pacientes recuperando cabello en áreas tratadas sin problemas), se pasaría a ensayos de fase II con más pacientes para determinar la dosis óptima, frecuencia de aplicación y magnitud de la eficacia. Finalmente, una fase III confirmaría resultados en centenares de sujetos. Todo este proceso regulatorio suele tomar varios años. Los investigadores son cautos pero optimistas: podría tomar del orden de 4 a 6 años tener un tratamiento aprobado, en el mejor de los casos, si cada etapa progresa sin contratiempos. De hecho, un reciente estudio español con otro enfoque (uso de células madre de grasa para regenerar pelo) estimó un horizonte de cinco años para traducir sus hallazgos en una cura contra la calvicie. En el caso del parche de células T, un plazo similar es plausible dada la madurez del concepto y la necesidad de validar su eficacia en humanos.

Entretanto, quienes padecen alopecia areata en la actualidad siguen teniendo en los inhibidores JAK la opción más novedosa disponible clínicamente, y en corticoides e inmunoterapia tópica las opciones más accesibles. Sin embargo, los expertos ven en la terapia con Tregs un “game-changer” potencial en el horizonte de la dermatología. No solo podría brindar resultados más duraderos (al abordar la raíz autoinmune del problema), sino que sería más segura al evitar inmunosuprimir al paciente completamente. En última instancia, combinar este enfoque con otros (por ejemplo, estimular factores de crecimiento locales, o terapias de regeneración capilar con células madre) podría maximizar los resultados, especialmente en tipos de alopecia no autoinmune.

Diferencias frente a los tratamientos anticaída existentes

Es natural preguntar: ¿en qué se distingue este nuevo tratamiento basado en células T de las terapias anticaída que ya conocemos? A continuación, resumimos las principales diferencias y novedades:

- Mecanismo de acción inmunológico vs. hormonal o sintomático: Los tratamientos clásicos para la alopecia androgénica, como minoxidil o finasteride, actúan a nivel hormonal (bloqueando la DHT en el caso de finasteride) o mejorando la irrigación/fase de crecimiento del folículo (minoxidil). Ninguno aborda un componente inmunitario. En cambio, la terapia con células T actúa sobre el sistema inmunológico, corrigiendo la respuesta aberrante que destruye folículos (relevante sobre todo en alopecia areata). Ataca la causa autoinmune subyacente en lugar de solo estimular el folículo superficialmente.

- Tratamiento local y dirigido vs. sistémico: Muchos fármacos para caída del cabello se toman por vía oral (finasteride, inhibidores JAK) o se inyectan/trabajan a nivel sistémico (corticoides sistémicos). Esto implica exposición de todo el cuerpo al medicamento, con posibles efectos secundarios lejanos del cuero cabelludo. El parche de microagujas, por el contrario, se aplica directamente en la zona afectada y libera allí las moléculas. Evita efectos sistémicos y concentra la acción donde se necesita. Por ejemplo, un inmunosupresor oral puede predisponer a infecciones en todo el organismo, mientras que este parche solo modula la inmunidad en la piel tratada.

- Preservación de defensas y equilibrio inmune: Relacionado con lo anterior, las terapias actuales para alopecia areata (corticoides, metotrexato, JAK inhibidores) funcionan apagando partes del sistema inmune. Eso da alivio temporal, pero al suspender el tratamiento la enfermedad suele rebrotar. Además, la inmunosupresión prolongada conlleva riesgos (infecciones, cáncer, alteraciones metabólicas). En cambio, el nuevo enfoque no “apaga” el sistema inmune, sino que lo re-educa: aumenta las células reguladoras que frenan solamente la respuesta patológica contra el folículo, manteniendo intacta la capacidad global de defensa. Es un reposicionamiento del sistema inmunitario más que una inhibición.

- Potencial de efecto más duradero (memoria inmune): Una hipótesis emocionante es que al inducir tolerancia inmune hacia los folículos pilosos, el efecto pudiera mantenerse incluso tras retirar el tratamiento. Es decir, las células T “aprenden” a no atacar el cabello, recordándolo en el futuro. Si esto se confirma, supondría remisiones largas o permanentes. Los tratamientos actuales, en cambio, suelen requerir uso continuo – el pelo vuelve a caerse al detener minoxidil/finasteride o JAK inhibitors, ya que no hay un cambio subyacente en el proceso biológico, solo mientras la droga está presente se mantiene el efecto.

- Aplicabilidad a alopecia areata severa y quizá más allá: Esta terapia nace para alopecia areata (inmunológica), especialmente casos severos o refractarios donde hoy poco funciona salvo JAK inhibidores costosos. Podría brindar una alternativa menos tóxica y apta incluso para niños (al ser prácticamente indolora y segura localmente). Pero además, dado que las Tregs también parecen influir en la regeneración general del folículo, existe la posibilidad de adaptar el concepto a formas comunes de calvicie donde hay miniaturización folicular. Por ejemplo, se podría combinar reclutamiento de Tregs con factores de crecimiento en alopecia androgénica, aunque esto es todavía teórico. Los investigadores mismos sugieren que planean extender la estrategia a otras enfermedades de la piel como vitíligo, psoriasis o dermatitis, lo que indica su versatilidad.

En resumen, la terapia con células T reguladoras representa un cambio de enfoque: de combatir la alopecia desde fuera (añadiendo estimulantes del crecimiento o bloqueando hormonas) a hacerlo desde dentro, corrigiendo el entorno inmunológico del folículo para que este pueda sanar y funcionar correctamente. Por supuesto, cada tratamiento tiene su lugar – por ejemplo, finasteride seguirá siendo útil para hombres con patrón de calvicie hormonal, y los trasplantes capilares seguirán ofreciendo repoblación inmediata en casos avanzados. Pero a largo plazo, si las terapias inmunológicas logran restaurar folículos dormidos o miniaturizados, podrían integrarse en los protocolos para potenciar la densidad capilar de manera más natural y sostenida.

Expectativas realistas y potencial para mayores de 50 años

Con un descubrimiento tan publicitado, es importante calibrar las expectativas. ¿Significa esto que en pocos años cualquier persona calva podrá ponerse un parche y recuperar su melena? No exactamente, al menos no de inmediato. Los expertos enfatizan que, aunque los avances son emocionantes, debemos ser realistas sobre tiempos, alcances y variabilidad individual.

En personas mayores de 50 años, ¿qué potencial tendría esta terapia? Depende del tipo de alopecia que padezcan. En este rango de edad, la forma más común de pérdida de cabello es la alopecia androgénica (patrón masculino o femenino), causada por predisposición genética y hormonas (DHT) más que por autoimunidad. Esta condición conduce a la miniaturización de los folículos con cada ciclo hasta que muchos dejan de producir pelo visible. Estrictamente, el tratamiento con células T está pensado para alopecia areata, donde el problema es un ataque inmunitario activo que revierte al retirar el ataque. En alopecia androgénica no hay tal ataque autoinmune; sin embargo, sí hay inflamación crónica de bajo grado alrededor de los folículos afectados y, con la edad, posiblemente una reducción en la capacidad regenerativa del folículo. Es plausible que mejorar el entorno inmunitario local y promover factores regenerativos con Tregs también pudiera beneficiar a folículos debilitados por alopecia relacionada con la edad. De hecho, científicos han sugerido que las Tregs podrían ser importantes para que los folículos “se reciclen” apropiadamente incluso en la calvicie común. Por tanto, a largo plazo, una versión adaptada de esta terapia podría combinarse con tratamientos antiandrógenos para dar un empujón extra a la regeneración en pacientes de más de 50 con calvicie clásica.

No obstante, hasta que no se investigue específicamente en esos contextos, la aplicación principal será en alopecia areata, que también afecta a personas mayores (aunque suele manifestarse antes). En un Fiftyer de 50+ con alopecia areata extensa, por ejemplo, un parche así podría ser una bendición: a esa edad muchos tratamientos sistémicos están contraindicados por comorbilidades, pero una terapia local con mínimo riesgo sistémico sería muy bienvenida. Imaginemos a futuro un paciente de 60 años con parches de calvicie en barba y cuero cabelludo por alopecia areata; en lugar de someterlo a corticoides que le suban la glucemia o comprometan su inmunidad, podría aplicarse estos parches localmente y recuperar pelo en unas semanas sin afectar su salud general. La calidad de vida de esa persona mejoraría sustancialmente, sin las cargas de efectos adversos.

En cuanto a expectativas de efectividad, debemos esperar resultados variables. La biología humana es compleja: en alopecia areata algunos pacientes responden muy bien a inmunoterapia (p. ej., con JAK inhibidores hay ~40% de pacientes que recuperan 80% del pelo), otros responden parcialmente y otros no responden. Con el parche de Tregs podría ocurrir lo mismo: quizá haya personas en que restablecer la tolerancia inmune reactive plenamente los folículos, y otras en que los folículos ya estén fibrosados o agotados y no logren repoblar del todo. Especialmente en alopecias de larga evolución (años sin pelo en cierta zona), es posible que algunos folículos estén irreversiblemente dañados. Por tanto, es probable que los mejores resultados se vean en pacientes con caída relativamente reciente o folículos aún presentes aunque inactivos. Para quienes llevan décadas con calvicie total en una zona, quizá esta terapia deba complementarse con injertos u otras técnicas.

Un aspecto muy positivo es que, hasta ahora, no se han observado efectos secundarios serios en los modelos preclínicos ni en los pocos humanos que han probado estrategias de aumento de Tregs. Los efectos adversos reportados han sido mínimos, probablemente en la línea de una leve irritación local por el parche o enrojecimiento temporal, algo lógico al pinchar la piel (aunque sea micro). Esto sugiere que el tratamiento podría ser bien tolerado incluso en poblaciones mayores, que a veces son más sensibles. Además, el hecho de no suprimir todo el sistema inmune hace que no esperemos complicaciones infecciosas ni recaídas abruptas tras discontinuar, lo cual da tranquilidad para su uso en edades avanzadas.

En síntesis, las expectativas realistas serían: dentro de unos años, si todo avanza bien, los pacientes con alopecia areata – incluyendo mayores de 50 – podrían disponer de una terapia cutánea, cómoda y segura, que en un porcentaje considerable de casos logrará recuperar pelo en las áreas afectadas de forma duradera. No será magia instantánea ni funcionará al 100% en todos, pero puede convertirse en un pilar del tratamiento, reduciendo la dependencia de inmunosupresores sistémicos. Y mirando más lejos, las lecciones aprendidas podrían traducirse en nuevos enfoques integrales contra la calvicie común, en las que estimular el sistema inmune “bueno” sea parte de la solución para rejuvenecer el cuero cabelludo envejecido.

Riesgos potenciales y retos por resolver

Como con cualquier avance biomédico, hay que considerar los posibles riesgos y desafíos antes de entusiasmarse en exceso. A continuación, enumeramos algunos puntos clave que los investigadores deberán vigilar y optimizar:

- Seguridad a largo plazo: Aunque las pruebas iniciales no mostraron problemas serios, falta estudiar la seguridad en humanos y con seguimiento prolongado. ¿Podría la modulación de Tregs localmente tener efectos inesperados meses o años después? Por ejemplo, un exceso de Tregs en teoría podría suprimir excesivamente la vigilancia inmunitaria local. ¿Habría más riesgo de infecciones cutáneas en la zona tratada? ¿O mayor propensión a formaciones de tumores en la piel debido a la tolerancia inducida? Son escenarios improbables dado que el efecto es local y limitado, pero deberán descartarse con estudios. Asimismo, se observará si tras lograr repoblar cabello, con el tiempo pudiera reemerger la autoinmunidad y requerir retratamiento.

- Estandarización del tratamiento (fabricación y administración): Producir un parche de microagujas con células o moléculas bioactivas es más complejo que fabricar una píldora. Habrá que establecer métodos robustos para crear millones de parches con dosis uniformes de IL-2 y CCL22, garantizando su esterilidad y conservación. También, entrenar a los médicos (o quizás a los propios pacientes) en la correcta aplicación del parche en casa, si se busca que sea un producto de uso ambulatorio. La facilidad de uso será clave para la adherencia; en este sentido, el parche tiene ventaja por ser poco invasivo y potencialmente auto-aplicable, pero habrá que ver en práctica real.

- Costo y acceso: Las terapias celulares o biotecnológicas suelen ser costosas. Las citocinas como IL-2 son caras de producir, y todo dispositivo médico innovador inicialmente tiene un precio elevado. Un desafío importante será lograr que este tratamiento, de aprobarse, sea accesible económicamente para un amplio rango de pacientes. Eso podría implicar optimizar la carga de fármaco (usar la mínima dosis eficaz), abaratar materiales, y contar con apoyos de sistemas de salud o seguros. La competencia con fármacos genéricos (minoxidil cuesta pocos euros) será dura, por lo que deberá demostrar un claro beneficio costo-efectividad para ser adoptado.

- Comprensión completa del mecanismo: Aunque sabemos el rol de Tregs en alopecia, aún quedan interrogantes científicos. Por ejemplo, ¿cuál es exactamente la señal que las Tregs proporcionan a las células madre del folículo para regenerarse? Estudios previos apuntan a una proteína llamada TGF-beta3 liberada por las Tregs activadas, la cual sería la que despierta al folículo. También se investiga si existen antígenos específicos del folículo que se puedan bloquear para evitar el ataque (al estilo de una vacuna). Entender estos detalles ayudará a perfeccionar la terapia. Quizás en un futuro se identifiquen marcadores para saber qué pacientes responden mejor o se añadan otras moléculas al parche para potenciar su efecto. La ciencia básica debe seguir avanzando de la mano de la clínica.

- Aplicación a otras condiciones: Como mencionamos, el equipo sugiere que la misma plataforma de microagujas con inmunomoduladores podría usarse en enfermedades como vitíligo o psoriasis. Cada una de ellas tiene sus peculiaridades inmunes, por lo que habría que adaptar las moléculas (por ejemplo, en psoriasis quizá usar inhibidores de IL-17 locales). Esto amplía el campo de trabajo pero también requiere más investigación específica. No es un riesgo en sí, sino un reto de extender el beneficio a más personas.

En términos de riesgos inmediatos, podríamos decir que son manejables y relativamente bajos. No se están introduciendo virus ni genes, sino células o proteínas ya presentes en el cuerpo humano, lo cual suele implicar mejor perfil de seguridad. La innovación está en la forma de entrega, y aquí el principal riesgo sería alguna reacción local adversa (infección en el sitio de aplicación, alergia a los materiales del parche, etc.). Afortunadamente, los polímeros usados (hialurónico) tienen un largo historial seguro en aplicaciones dermatológicas, y al ser biodegradables no dejan residuos. En caso de presentarse un efecto adverso, además, se podría simplemente detener la aplicación del parche (a diferencia de terapias génicas irreversibles).

En suma, los retos existen – desde producirlo a gran escala hasta confirmar que realmente “enseñe” al sistema inmune a largo plazo – pero ninguno parece insalvable por ahora. Con inversión en I+D y ensayos bien diseñados, es razonable esperar que se puedan superar estas barreras en los próximos años.

¿Cuándo podría estar disponible en el mercado?

La pregunta del millón para muchos lectores es: ¿para cuándo estará esta terapia al alcance de mi mano (o de mi cabeza)? Como describimos en la sección de fases de desarrollo, aún faltan varios años de investigación clínica. Un cronograma optimista, si todo sale bien, podría ser:

- 2024-2025: Estudios preclínicos finales y solicitud de permisos para ensayos en humanos. Publicación de resultados en animales (ya hecho en 2024) y refinamiento del parche. Posible inicio de Fase I en algún centro médico, con pocos pacientes, para evaluar seguridad básica.

- 2026-2027: Si la fase I es exitosa, lanzamiento de Fase II con más pacientes, probablemente en varios hospitales. Aquí se mediría cuánta gente recupera cabello, cuánto, y por cuánto tiempo, afinando dosis/frecuencia. Si los datos son positivos (p.ej. una proporción significativa logra repoblar >50% del área tratada), se consideraría un gran avance.

- 2028-2029: Inicio de Fase III multicéntrica internacional, con centenares de pacientes de alopecia areata, comparando el parche contra placebo o tratamiento estándar. Esta fase confirmaría eficacia y monitorearía efectos a mayor escala.

- 2030 (aprox): De lograrse buenos resultados, se presentaría la solicitud de aprobación a agencias regulatorias (FDA en EE.UU., EMA en Europa, etc.). Típicamente, una aprobación podría llegar a inicios de la década siguiente, digamos 2030-2031.

Este calendario es especulativo; podría acelerarse algo si la terapia recibe designaciones especiales (Fast Track, Breakthrough Therapy) al ser una necesidad médica no satisfecha, o si los resultados son tan contundentes que se justifique un acceso ampliado antes de completar fase III. También podría retrasarse si surgen problemas o si la financiación es insuficiente.

Un factor que podría acortar tiempos es que ya existen fármacos aprobados para alopecia areata (JAK inhibidores) que han establecido que mejorar esta condición es posible. Eso crea presión y apoyo para seguir innovando. Además, el marco regulatorio de productos combinados (dispositivo + biológico) podría requerir coordinación adicional, pero no es algo sin precedentes (existen parches de fármacos, aunque no muchos inmunológicos).

En paralelo, es probable que surjan clínicas que ofrezcan tratamientos experimentales inspirados en esto, antes de la aprobación formal. Por ejemplo, clínicas capilares podrían intentar inyectar concentrados de Tregs autólogos en el cuero cabelludo o aplicar microagujas con otros factores de crecimiento (al estilo del PRP mejorado). Sin embargo, es importante esperar evidencia sólida; la historia de la medicina estética capilar está llena de “curas milagrosas” que no tuvieron respaldo científico. Como siempre, la recomendación es que los pacientes interesados se informen bien y consulten a dermatólogos especializados antes de probar terapias no aprobadas.

En España y otros países, posiblemente veamos participar a centros punteros en dermatología en los ensayos clínicos de fases II/III, lo que permitiría a algunos pacientes acceder anticipadamente al tratamiento dentro de estudios controlados. La revista Stem Cell Research & Therapy recientemente publicó un trabajo de investigadores del Hospital Clínico San Carlos de Madrid logrando revirtiendo alopecia en ratones con células madre, y hablaban de un horizonte de 5 años para llevarlo a pacientes. Esto demuestra que también a nivel local hay esfuerzos importantes; quizás en unos años tengamos múltiples vías convergiendo hacia la ansiada cura de la calvicie.

Respondiendo concretamente: no espere encontrar este parche en su farmacia en 2025 o 2026. Si las cosas van bien, a finales de la década de 2020 podríamos ver los primeros usos aprobados. Mientras tanto, conviene seguir las noticias y avances. La buena noticia es que la alopecia, antes algo relegada, está recibiendo una atención sin precedentes en la investigación médica actual.

Una nueva esperanza para la regeneración capilar

El anuncio de este tratamiento basado en células T reguladoras marca un hito esperanzador en la lucha contra la pérdida de cabello. Por primera vez, en lugar de centrarnos únicamente en el folículo o en hormonas, estamos aprovechando el poder del propio sistema inmunitario para regenerar el cabello. Los resultados iniciales en laboratorio han demostrado que es posible revertir la alopecia areata en modelos animales promoviendo la tolerancia inmune local – haciendo que, en esencia, el cuerpo deje de ver a su cabello como enemigo y lo vuelva a nutrir. Este avance, publicado por instituciones de prestigio como MIT y Harvard, no es un mero truco cosmético, sino un enfoque médico y biotecnológico riguroso que ataca la raíz (nunca mejor dicho) del problema.

Por supuesto, quedan pasos por andar antes de que esta terapia llegue a las clínicas: ensayos en humanos, aprobación regulatoria, escalado de producción. Pero el entusiasmo está justificado. Expertos independientes señalan que podríamos estar “en el umbral de una nueva era en el tratamiento de la pérdida de cabello”, con soluciones efectivas y duraderas que mejoren la calidad de vida de millones. Para los lectores Fiftiers, acostumbrados tal vez a ver anuncios engañosos de lociones milagrosas, esta vez el tono esperanzador viene avalado por datos científicos. No se promete una melena digna de los 20 años de la noche a la mañana, pero sí un camino hacia tratamientos más eficaces, seguros y personalizados para recuperar el pelo perdido o, al menos, conservar el que tenemos.

En última instancia, el tratamiento con células T para regenerar cabello representa esa intersección emocionante entre la medicina de vanguardia y una necesidad humana ancestral (no olvidemos que la búsqueda por evitar la calvicie data de milenios). Como tal, merece seguimiento cercano. En los próximos años, seguiremos informando sobre los progresos de esta terapia: los primeros voluntarios tratados, las mejoras logradas, las historias de personas que quizás, tras años usando pelucas o aceptando la calvicie, puedan mirar al espejo y ver de nuevo su cabellera renacer. Esa es la promesa que, con rigor pero con ilusión, trae este avance científico. El cabello perdido podría no estar perdido para siempre, y el sistema inmunitario – paradójicamente – podría ser el aliado que necesitábamos para recuperarlo.

Descubre más desde FIFTIERS

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.