Comparativa Internacional del Envejecimiento Activo en el Trabajo

FIFTIERS | Life Begins at 50. La vida comienza a…

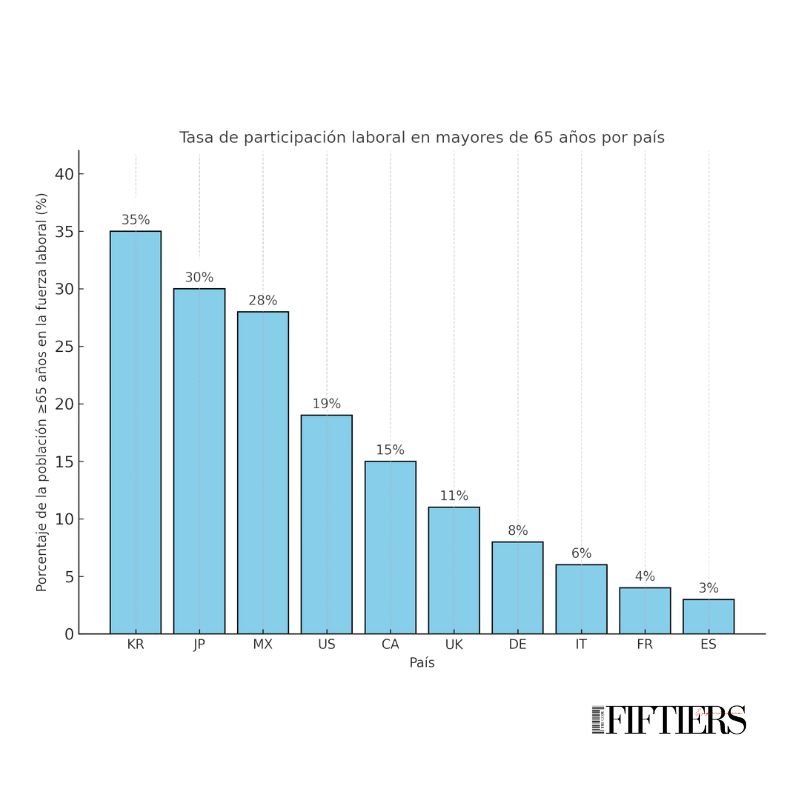

En las economías avanzadas se observan fuertes contrastes en la participación laboral de las personas de mayor edad. Dos indicadores claves son la tasa de actividad de quienes superan los 50 años y, en especial, la de los mayores de 65 años. Los gráficos analizados revelan diferencias internacionales muy marcadas: en algunos países una proporción significativa de adultos mayores permanece en la fuerza laboral, mientras que en otros la gran mayoría se retira completamente al alcanzar la edad de jubilación. Por ejemplo, Corea del Sur destaca con una de las tasas más altas de empleo tardío (alrededor del 35% de su población de 65 años o más sigue trabajando), mientras que en España apenas un 3% de los mayores de 65 años continúa activo, reflejando un retiro casi total en la vejez. Este informe especial examina comparativamente estas disparidades con un enfoque analítico, desglosando los datos por país y explorando las causas estructurales –políticas, económicas y culturales– que las explican.

Metodología

Para el análisis se han tomado datos comparativos recientes de participación laboral de personas mayores, distinguiendo dos grupos de edad: mayores de 50 años y mayores de 65 años. La tasa de participación laboral (o tasa de actividad) se define como el porcentaje de la población de una determinada franja de edad que se encuentra trabajando o buscando empleo activamente. Las cifras provienen de estadísticas internacionales (por ejemplo, de la OCDE) y permiten contrastar la situación entre distintos países desarrollados. El primer gráfico presentado muestra la tasa de actividad para el grupo de 50 años o más por país, y el segundo gráfico ilustra la tasa correspondiente al grupo de 65 años o más. Mediante la comparación de ambos, se evalúa cómo varía la participación laboral al avanzar la edad y se identifican patrones regionales. La información cuantitativa ha sido complementada con fuentes secundarias (informes y estudios recientes) para contextualizar los datos y asegurar la precisión del análisis. No se incluyen proyecciones a futuro ni recomendaciones de política, centrándonos exclusivamente en la interpretación de las cifras actuales y sus posibles explicaciones.

Análisis Comparativo de la Participación Laboral por País

Gráfico 1. Tasa de participación laboral de personas mayores de 50 años por país (en %). Se aprecia una brecha notable entre los países líderes y rezagados en empleo de trabajadores maduros (50+). En las economías asiáticas y anglosajonas, la participación laboral de mayores de 50 es relativamente elevada, superando el 50% en varios casos, mientras que en parte de Europa continental cae por debajo del 40%. Corea del Sur encabeza la lista con aproximadamente 59% de su población de más de 50 años activa laboralmente, seguida de Japón con 53%, y de México y Estados Unidos rondando ambos el 50%. Les siguen Canadá (45%) y el Reino Unido (40%). En cambio, países de Europa occidental presentan porcentajes sensiblemente inferiores: en Italia y Francia apenas alrededor de 30% de los mayores de 50 participan en el mercado laboral, y España se ubica al final con solo 27%, la tasa más baja entre los comparados. Esta dispersión refleja diferencias en las trayectorias de retiro: en unos países, muchas personas continúan trabajando más allá de los 50, mientras que en otros una proporción mayor opta (o se ve obligada) a abandonar tempranamente la vida laboral.

Gráfico 2. Tasa de participación laboral de personas mayores de 65 años por país (en %). Al centrarnos en el tramo de edad más avanzada (65+), las diferencias internacionales se hacen aún más pronunciadas. En Corea del Sur, aproximadamente 35% de las personas de 65 años o más siguen formando parte de la fuerza laboral, la cifra más alta entre los países considerados. Japón también sobresale con cerca de 30% de sus mayores de 65 aún trabajando. Para poner estos números en contexto, en América del Norte las tasas son más modestas pero igualmente notables: alrededor de 19% en Estados Unidos y 15% en Canadá. Llama la atención el caso de México, donde cerca del 28% de la población de 65+ permanece activa, un nivel alto que se asemeja más al patrón asiático que al europeo. Por el contrario, en Europa continental la participación laboral después de los 65 años es extremadamente reducida: en Francia apenas un 4% de los mayores de 65 trabaja, en Italia un 6%, y en España solo un 3%, según los datos más recientes. Incluso en Alemania y Reino Unido, países europeos con economías sólidas, las cifras rondan solo el 8% y 11% respectivamente. Estas comparaciones ilustran un marcado contraste: mientras que en Asia y ciertos países americanos una proporción significativa de la tercera edad sigue trabajando, en la Europa occidental continental la norma es el retiro casi universal al alcanzar la edad de jubilación.

Comparativa entre el grupo 50+ y 65+

Al comparar los dos rangos de edad analizados, se evidencia en todos los países una drástica caída de la participación laboral al pasar de mayores de 50 a mayores de 65 años, aunque la magnitud de esa caída varía considerablemente según el país. Por ejemplo, Corea del Sur pasa de tener un 59% de adultos 50+ activos a solo 35% en el grupo de 65+, lo que implica una reducción pero manteniendo aún una proporción elevada de personas trabajando en la vejez. Japón experimenta una disminución similar (de 53% a 30%), indicando que aproximadamente más de la mitad de quienes estaban activos entre 50 y 64 años dejan el trabajo al superar los 65, aunque una parte sustancial continúa. En Estados Unidos y Canadá, la caída relativa es también significativa (de ~50% a menos de 20% en EE.UU., y 45% a 15% en Canadá), reflejando que muchos optan por retirarse en torno a los 65 años, pero aún así cerca de una quinta parte de los estadounidenses mayores siguen en la fuerza laboral. Europa occidental muestra no solo los niveles absolutos más bajos sino también uno de los descensos más acusados: en España, por ejemplo, la tasa se desploma de 27% (50+) a apenas 3% (65+), prácticamente una salida total del trabajo tras la edad legal de jubilación. De modo similar, Francia e Italia pasan de alrededor de 30% de participación en mayores de 50 a solo un dígito (menos del 5-6%) entre los mayores de 65. Esto indica que en estos países europeos la inmensa mayoría de la población deja de trabajar al llegar a la jubilación, a diferencia de las naciones asiáticas y norteamericanas donde una proporción apreciable prolonga su vida laboral. En síntesis, la comparación entre ambos gráficos pone de relieve dos brechas: una brecha internacional (Asia/América vs. Europa) y otra brecha generacional (entre el grupo de 50-64 años y el de 65+), que juntas delinean patrones muy distintos de envejecimiento activo.

Factores Explicativos de las Disparidades

Las disparidades observadas en la participación laboral de adultos mayores tienen su origen en una combinación de factores de política pública, condiciones económicas y normas socioculturales. A continuación, se analizan cada uno de estos factores y cómo contribuyen a las diferencias entre países:

- Políticas de jubilación y sistemas de pensiones: Las reglas institucionales en torno a la edad de jubilación y la generosidad de las pensiones influyen directamente en el incentivo (o necesidad) de seguir trabajando en edades avanzadas. En términos generales, los países con edades legales de retiro más bajas y pensiones públicas más generosas tienden a mostrar menores tasas de actividad entre sus mayores. Por ejemplo, Francia ha permitido durante mucho tiempo la jubilación a los 60-62 años (edad mínima que recientemente se ha propuesto elevar a 64, desatando masivas protestas sociales). El sistema francés es reconocido por su generosidad: el jubilado promedio recibe cerca del 74% de su salario neto previo como pensión pública. España presenta un perfil similar, con una tasa de reemplazo que ronda el 80% del último sueldo, lo que facilita un retiro cómodo y temprano. En cambio, Alemania, si bien tiene una economía robusta, ofrece pensiones menos holgadas (aprox. 53% del salario neto) y fija la edad de jubilación en 67 años. Esta diferencia significa que un trabajador medio español o francés puede mantener un nivel de vida más cercano al que tenía en activo una vez jubilado, comparado con su par alemán. De hecho, en Alemania muchos pensionistas no logran llegar a fin de mes solo con la pensión y deben buscar empleo para complementarla, fenómeno que contribuye a que veamos algo más de actividad entre mayores alemanes en comparación con franceses o españoles (aunque aún baja en términos absolutos). Otro aspecto clave es la existencia (o ausencia) de jubilación obligatoria por edad. En países anglosajones, por ejemplo, la legislación prohíbe forzar el retiro por edad en la mayoría de sectores: en EE.UU. la jubilación forzosa por encima de cierto límite es ilegal desde hace décadas, lo que permite a quienes desean o necesitan seguir trabajando hacerlo sin trabas legales. Por contraste, en algunas economías europeas era común pactar prejubilaciones o retiros anticipados como parte de políticas laborales (a menudo para rejuvenecer plantillas), prácticas que han ido reduciendo la presencia de trabajadores de más edad en las empresas. Finalmente, la estructura de los propios sistemas de pensiones puede crear incentivos diferentes: Corea del Sur ofrece un caso singular, con una edad de jubilación contractual baja (60 años) pero acceso a la pensión pública retrasado hasta los 65. Esto genera un lapso de varios años sin prestaciones para quienes se retiran a los 60, obligando a muchos a buscar ingresos laborales en ese interín. En Japón, tradicionalmente las empresas fijaban la jubilación corporativa en torno a los 60, pero el gobierno ha introducido reformas para prolongar la vida laboral: se ha elevado gradualmente la edad hasta la cual las empresas deben ofrecer empleo o recontratar a los trabajadores (ahora hasta los 70 años en muchos casos), y se han ajustado las normativas para que trabajar después de la edad de pensión no penalice excesivamente los beneficios recibidos. Estas políticas proactivas buscan aprovechar la experiencia de los trabajadores veteranos y aliviar la escasez de mano de obra, facilitando que los mayores de 65 continúen empleados si lo desean.

- Condiciones económicas y necesidad financiera: Más allá de las leyes, la realidad económica de las personas mayores varía considerablemente entre países, incidiendo en su decisión (o necesidad) de seguir trabajando. En muchas sociedades asiáticas y americanas, razones de necesidad económica impulsan el llamado “envejecimiento activo por obligación”. Corea del Sur es ilustrativo: cuenta con una de las tasas de pobreza en la tercera edad más elevadas de la OCDE (en 2020, alrededor del 40% de los mayores de 66 tenían ingresos por debajo de la mitad de la mediana nacional). Las pensiones públicas surcoreanas, de cobertura relativamente reciente, son reducidas (en promedio unos 490 dólares mensuales) y a menudo insuficientes para cubrir los gastos básicos. Como resultado, muchos adultos mayores coreanos se ven obligados a permanecer en el mercado laboral para sobrevivir. Esto explica que más de un tercio de los surcoreanos mayores de 65 sigan trabajando – a menudo en empleos informales o de menor cualificación una vez que dejan sus carreras principales – convirtiendo a Corea en líder mundial en empleo de ancianos. En Estados Unidos, aunque la situación socioeconómica es distinta, también existe un componente de necesidad financiera entre muchos trabajadores mayores. El sistema de Seguridad Social estadounidense proporciona una pensión pública relativamente modesta, complementada en el mejor de los casos por ahorros privados o planes de pensión de empresa que no siempre son suficientes. En las últimas décadas, la transición desde pensiones tradicionales de prestación definida hacia sistemas de ahorro individual (como los planes 401(k)) ha transferido el riesgo financiero al individuo, dejando a muchos jubilados con ahorros insuficientes. Estudios recientes indican que un porcentaje significativo de estadounidenses sigue trabajando en la tercera edad precisamente por la presión económica y la inseguridad en la jubilación – por ejemplo, falta de ahorros o de una pensión empresarial – más que por pura elección. De hecho, la participación laboral de los mayores de 65 en EE.UU. casi se ha doblado en las últimas tres décadas (era apenas ~11% a finales de los 80 y supera el 19% actualmente), reflejando tanto la mejora en salud de este grupo como la necesidad de complementar ingresos de retiro. México es otro caso donde la economía impulsa el trabajo prolongado: con un sistema de pensiones históricamente fragmentado y bajas tasas de cobertura, gran parte de la población de edad avanzada carece de una pensión adecuada, obligando a muchos a continuar en trabajos informales o familiares bien entrados los 70 años. Esto explica por qué México muestra niveles de participación de los mayores (28% con 65+ activos) comparables a los de EE.UU. o superiores, pese a tener menores ingresos per cápita: la ausencia de una red de seguridad fuerte mantiene a los ancianos en el mercado laboral. En contraposición, Europa occidental ha garantizado tradicionalmente pensiones públicas más sólidas que permiten retirarse sin caer en la pobreza, reduciendo el incentivo económico para seguir trabajando. Francia, España e Italia han destinado históricamente una alta proporción del gasto público a pensiones, logrando tasas de reemplazo elevadas que aseguran a la mayoría de sus jubilados un sustento razonable sin necesidad de empleo adicional. El resultado es que el “trabajo en la vejez” suele asociarse más a una elección personal que a una necesidad acuciante en estos países, y son pocos los que optan por continuar salvo casos puntuales (autónomos, profesionales liberales o quienes no alcanzaron cotizaciones suficientes). No obstante, cabe mencionar que incluso en Europa continental empiezan a presentarse casos de prolongación de la vida laboral por cuestiones económicas: en Alemania, por ejemplo, la pensión pública cubre solo ~52% del sueldo promedio, por lo que se ha vuelto común que personas jubiladas busquen empleos a tiempo parcial para complementar ingresos, y algunas empresas han empezado a reincorporar a empleados ya retirados ante la escasez de personal cualificado. En resumen, la seguridad financiera en la jubilación actúa como un factor decisivo: allí donde el Estado (o el ahorro privado) asegura ingresos suficientes en la vejez, la participación laboral tiende a ser baja; donde ese apoyo es limitado, son muchos los mayores que continúan trabajando por necesidad.

- Factores culturales y sociales: Las actitudes sociales hacia el trabajo en la tercera edad y las expectativas culturales sobre la jubilación también juegan un papel importante en estas disparidades. En varios países europeos se ha consolidado durante las últimas décadas una cultura del retiro temprano. La jubilación a los 60 o 65 años es vista como un derecho adquirido tras décadas de cotización, y muchos trabajadores planifican su vida en función de “disfrutar de la jubilación” lo antes posible. Esta mentalidad se refleja, por ejemplo, en el hecho de que la edad real promedio de salida del mercado laboral en Francia está en torno a los 60 años (varios años antes que la media de la OCDE) y en la resistencia popular a retrasar la edad de retiro, como evidenciaron las protestas contra la reforma de pensiones de 2023 en ese país. De modo parecido, en España e Italia muchas personas anticipan su retiro en cuanto cumplen los requisitos mínimos, y la sociedad ha tendido a ver con naturalidad que los abuelos se dediquen a la familia, al ocio o al descanso en la última etapa de la vida, más que a prolongar su carrera profesional. Además, las dinámicas del mercado laboral tradicional en Europa a veces han desincentivado que los mayores permanezcan trabajando: en épocas de alto desempleo juvenil, solía argüirse que las jubilaciones liberaban puestos para los jóvenes, creando una norma implícita de dar paso a las nuevas generaciones. Junto a esto, existe el problema de la discriminación por edad (edadismo) en el ámbito laboral: en varios países europeos, una vez que un trabajador de más de 55-60 años pierde su empleo, enfrenta grandes dificultades para ser contratado de nuevo, lo que de hecho fuerza una retirada prematura de muchos antes de la edad de jubilación. En Francia, por ejemplo, muchos empleados mayores son obligados a jubilarse anticipadamente o despedidos, y luego encuentran mínimas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. Así, un número importante de franceses termina jubilándose con penalizaciones antes de la edad legal, no necesariamente por elección sino por falta de alternativas laborales al envejecer. Este contexto contrasta con la situación en Japón y otros países asiáticos donde, además de la necesidad económica, hay una cultura que valora la contribución de las personas mayores. En Japón, las encuestas muestran que cerca del 80% de los trabajadores querrían seguir activos después de la edad de jubilación oficial, reflejo de una ética de trabajo muy arraigada y de la percepción de que mantenerse ocupado es positivo tanto individual como socialmente. No es inusual ver en Japón e incluso en Corea a personas de tercera edad trabajando en empleos ligeros o comunitarios (desde asistentes en comercios hasta cuidadores en escuelas) como forma de seguir integrados y sentirse útiles. El respeto por la experiencia de los mayores está presente en la cultura corporativa japonesa, donde algunas empresas han adaptado puestos específicos para empleados veteranos y políticas salariales especiales para retenerlos más allá de los 65. En Estados Unidos y Canadá, si bien la noción de “trabajar por gusto” no está tan idealizada, sí existe una creciente aceptación del trabajo en edades avanzadas apoyada por la mejor salud de los mayores actuales y por un cierto valor que se otorga a la autosuficiencia. De hecho, parte del discurso en EE.UU. celebra el seguir activo (“still going strong”) como señal de vitalidad en la vejez, y figuras públicas que continúan trabajando bien entrados en años ayudan a normalizar esa idea. Por último, no debe olvidarse el factor de la salud y la educación: en países donde las generaciones actuales de mayores alcanzaron niveles educativos más altos y trabajos menos físicos (caso de EE.UU., Canadá o Japón), es más viable prolongar la vida laboral, a diferencia de entornos donde muchos mayores provienen de trabajos manuales duros o con menor calificación, lo que dificulta seguir trabajando por cuestiones de salud o habilidades. Así, las normas culturales y las condiciones sociales (incluyendo salud promedio y tipo de empleo) enmarcan la decisión individual: en lugares donde trabajar más allá de la jubilación es aceptado o incluso esperado, y donde existen oportunidades laborales adaptadas para seniors, veremos más envejecimiento activo; por el contrario, donde el ideal social es un retiro temprano disfrutando de la pensión y además hay barreras para la contratación de mayores, la participación laboral de este grupo será muy baja.

Conclusión

En conclusión, la comparación internacional de la participación laboral de las personas mayores de 50 y 65 años muestra diferencias profundas entre regiones. Países de Asia Oriental como Corea del Sur y Japón, así como algunas naciones de América del Norte (EE.UU., México), presentan tasas notablemente altas de empleo en edades avanzadas, reflejando tanto la necesidad económica como políticas y culturas que favorecen el trabajo prolongado. En contraste, la Europa continental occidental (casos de Francia, España, Italia) exhibe tasas muy bajas: la gran mayoría de sus ciudadanos se retira completamente al alcanzar la edad de jubilación, amparados por sistemas de pensiones relativamente generosos y hábitos sociolaborales que han promovido el retiro temprano. Entre esos extremos, países anglosajones como el Reino Unido o Canadá se sitúan en posiciones intermedias, combinando elementos de ambos modelos. Las causas de estas disparidades residen en una compleja interacción de factores: las políticas públicas (edad de jubilación legal, diseño de pensiones, incentivos o barreras para seguir trabajando), las condiciones económicas (niveles de pobreza en la vejez, suficiencia de los ingresos de jubilación, estructura del mercado de trabajo) y los factores culturales (valores sociales respecto al trabajo y la jubilación, discriminación por edad, percepción de la calidad de vida en la tercera edad). Los datos analizados confirman, con cifras concretas, cómo en países como Corea del Sur o Estados Unidos muchos adultos mayores continúan trabajando por necesidad o falta de un colchón de pensiones, mientras que en Francia, España o Italia la mayoría puede permitirse –y espera– retirarse totalmente alrededor de los 60-65 años gracias a las pensiones públicas. En definitiva, el estudio comparativo subraya que el “envejecimiento activo” no es un fenómeno universal, sino que adopta formas muy distintas según el contexto nacional. Comprender estas diferencias resulta fundamental para interpretar los retos socioeconómicos asociados al envejecimiento poblacional en cada país y las distintas formas en que las sociedades abordan la prolongación (o el fin) de la vida laboral de sus ciudadanos mayores.

Fuentes: Datos de participación laboral extraídos de estadísticas internacionales comparativas (OCDE y otros), gráficos proporcionados, y análisis complementario basado en informes recientes.

Descubre más desde FIFTIERS

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.